耳の病気について

外耳・中耳・内耳の病気

外耳の病気

子ども、大人の耳垢

耳がかゆい、汁が出る、つまる

耳痛、耳閉感、耳せつ、耳漏

中耳の病気

内耳の病気・聞こえ関連

おたふくかぜウイルス感染後の高度難聴

難聴、耳漏

難聴、耳漏

強大音を聞いてからの難聴・ライブの後の難聴・耳閉感・耳鳴

雑音の中で聞き取れない、聴力検査は異常なし

強難・発熱

外耳道異物

概要

- 成人では昆虫、綿棒の先端、アクセサリ、耳栓の一部、髪の毛、ペットの毛などがあります。

- 小児ではおもちゃ類(プラスチックの弾)、文房具、ビーズ玉、食品、小石、昆虫等がみられます。

症状

- 昆虫などの異物は就寝中に侵入することが多く、急に大きな音がして気がつきます、甲虫類なら鼓膜や外耳道を刺激して痛みをおこします。

検査・治療

- 大きな異物は外耳道入口部に見えます。外耳道の奥は耳鏡下に異物を確認します。顕微鏡下で観察して、適した鉗子や吸引管などの器具を選んで除去します。

- 生きている昆虫の場合は暴れるので、薬物でおとなしくさせて除去します。

- 鼓膜を破っている場合は注意が必要です。

- 外耳道や鼓膜の外傷を生じている場合は除去後の加療が必要です。

- 全身麻酔を考えたほうが良い場合。

- 幼児・小児でじっと出来ない、動いて(暴れて)摘出が難しい、痛みが強い、出血が多い

注意

- 異物を取ろうとして奥に押し込んでしまうことがあるので、ご自分ではやめましょう。

- 固い手足や体の甲虫類を刺激すると余計に暴れて、鼓膜・外耳道を傷つけることになります。

- 反転できないような大きさの虫なら、光をあてるのは効果がないようです。(後ずさりはしないようです)

保護者の方へお願い

- おもちゃ、プラスチック等の異物と同じものを持参すると除去時の参考になります。

耳垢(みみあか)耳垢栓塞

概要

- 耳垢は鼓膜の位置から外に向かって自然に移動してきます。

- 小さな耳垢は放置しても問題ありません。取ろうとすると逆に溜まりやすくなります。

- 耳垢は細菌や真菌からの防御の働きがあります。ある程度溜まっても問題無く、掃除をしすぎるのが問題と言えます。

耳垢栓塞

- 外耳道に耳垢が詰まってしまう状態です。綿棒で耳垢を押し込んでしまい、固まってしまうことが多いようです。

- 耳閉感、難聴、かゆみ、頭を動かすとカサカサ音がする。

- 大きくて固くて簡単に取れない場合には耳垢を溶かす薬を点耳して柔らかくしてから除去します。

- 安全のため乳幼児の子供さんや、大人で鼓膜・外耳道の病変が疑われる場合は2回に分けて除去することがあります。

耳掃除について

- 耳垢は奥から移動してきて外耳道の入り口から1cm程度の場所にあります。

- 70~80%の方は乾性(固め)耳垢です。

- お風呂上がりに乾性の耳垢が柔らかくなりやすいので、清潔な綿棒で、穴から1cm程度をそっと拭き取ります。

- 月に1回か2回程度で十分です。

- 子供さんなら、親御さんが見て、見える場所に耳垢があれば、やさしく取ってあげるのが良いでしょう。

- 子供さんは自宅で掃除中に、動いて(暴れて)外耳道や鼓膜を傷つけることがあります、無理をせずに耳垢が溜まっていれば受診しましょう。

- 加齢により、自浄作用が衰え耳垢が溜まる傾向にあり、とりにくくなります。かゆみや、耳漏があったり、聞こえが悪くなったら耳垢が詰まってることもあります。無理をせず耳鼻科を受診をおすすめします。

外耳道の湿疹

概要・原因

- 外耳道の皮膚に湿疹を生じかゆくなり、分泌物でじくじくしたり、乾燥してカサカサします。

- 毎日耳掃除をしたり、よく耳を触ったりすると、繰り返しやすくなります。

- 皮膚を掻きすぎて細菌の二次感染が起こると腫れて、痛くなります。

予防・治療

- 耳の処置、外用薬を使用します。

- 外耳道を刺激するとかゆみが増します。耳かき・綿棒を頻繁に刺激すると余計かゆくなる、汁が出るなどの悪循環になります。

- 日頃から、綿棒や耳かきや指での皮膚への刺激を避けることが大切です。

耳掃除しすぎの注意

- 綿棒、耳かきで耳を触ると気持ちが良いので→耳をいじる → 気持ちよい、痒くなる→またいじる→外耳道の自浄作用を低下させる→液、角化物が増える→耳だれ→かゆみ→耳掃除の悪循環に陥り、難治性になることがあります。

急性外耳道炎

概要・原因

- 耳かき、綿棒、爪での皮膚の傷や水泳、耳栓、イヤホンなどによる傷への影響がきっかけで、皮膚へ細菌感染がおこります。

- 軟骨部外耳道におこる毛包炎(毛嚢炎)・耳せつ(癤)と骨部外耳道におこるびまんせいの外耳道炎があります。

症状・治療

- 耳痛、耳だれ、外耳道が腫れると耳閉感、難聴があります。

- 耳を引っ張ったり、押したり、顎を動かすと痛みます。寝返りをして耳が下になると痛みが増します。

- 軽い場合は、耳処置、外耳への外用薬、腫れや症状が強い時は、抗生剤の内服、鎮痛剤を使用します。

皮膚の感染(耳の前や外鼻周辺)

伝染性膿痂疹(とびひ)

概要

- 皮膚の細菌感染です。乳幼児の間で、夏季に多く見られます。水ぶくれ、びらん、カサブタが外鼻や外耳孔の周囲の皮膚に見られます。鼻の入り口や耳の入り口を触るくせがある場合におこりやすく、掻いた手で体を掻くと拡がっていきます。

- (とびひ)の多くが水疱性膿痂疹(黄色ブドウ球菌)です。水疱(水ぶくれ)が膿を持つようになり、水疱が破れると皮膚がただれます。夏場に子どもに多く見られます。

- 痂皮性膿痂疹(厚いかさぶたができるとびひで、レンサ球菌が多い)はアトピー性皮膚炎などに合併することが多いようです。季節を問わず大人に多く見られます。発熱やリンパの腫れも伴うことがあります。

- 拡がれば皮膚科の受診をおすすめします。

治療

- 外用薬や抗菌薬の内服による治療が有効です。患部を清潔に(シャワーなど)保つことが大切です。

丹毒(たんどく)

概要

- 小さな傷、虫刺され、爪で掻いた傷から、皮膚の真皮(皮膚の深い部分)への連鎖球菌の感染です。

- 皮膚との境界がはっきりした浮腫状の赤みの腫れが急に拡がり、熱痛と圧痛があります。発熱や悪寒(ぞくぞくする)もあると丹毒が疑われます。顔面の丹毒では頸部のリンパ節腫脹を伴います。

治療

- まずレンサ球菌に対応する抗菌剤が選択されます。顔面の皮膚に出来た場合は、鼻や耳との関連で耳鼻科へ受診される場合が多いですが、重症の場合は抗生剤点滴など入院治療(皮膚科が専門です)が必要になります。

外耳道真菌症

概要・原因

- 外耳道のジクジクや耳漏があり湿っていると、真菌(かび)が生えやすくなります。

- 耳掃除や外耳道湿疹の繰り返しで、真菌・細菌から皮膚を守る皮膚のバリア機能が弱くなり、常在菌としての真菌の感染が起こりやすくなります。

- 顕微鏡下に耳鏡で観察すると黒や茶色白などのカビの塊が観察でき診断できます。

- かびを視診上確認できないときは、培養検査をすることあります。

症状

- 強いかゆみ、痛み、耳だれ、耳閉感、難聴を起こします。

- 鼓膜・外耳道皮膚のびらんが見られ、黒色や茶色の耳だれ、外耳の腫れ、出血することもあります。

治療

- 真菌のかたまりを除去し外耳道の清掃・洗浄・抗真菌剤の塗布を行います。

- 通院での局所治療が必要となります。

外耳道真珠腫

概要・原因

- 外耳道に表皮角化物が堆積し、その上皮の塊を除去すると、骨部外耳道の骨が露出し、びらんや肉芽が存在し、骨が壊死を起こし骨部の外耳道の拡大がみられます。鼓膜は正常であることが多いとされています。

- 若年者よりも高齢者に多くみられます。

- 原因は不明です。喫煙、加齢性変化、局所の血流低下、糖尿病、習慣的な耳そうじなど誘因と考えられます。

- 高齢者で骨粗鬆治療薬(ビホオスホネート製剤)の長期投薬を受けている場合は外耳道骨部の壊死を生じることが報告されています。

症状

- 耳漏、耳閉感、耳痛などが起こります。

- 外耳道骨の破壊が周囲(顔面神経、顎関節、鼓膜、鼓室、頭蓋底など)に進むと顔面神経麻痺などを起こします。進展を疑えば必要に応じてCTなどで進展具合を調べます。

治療

- 保存的治療が可能な場合は、外耳道の清掃や貯留塊を除去し、炎症を抑えます。定期的な耳処置を続けることになります。受診前日からに複数回、患耳に点耳液を入れてから受診していただくことがあります。

- 耳漏が停止しない場合、進行する場合、合併症(顔面神経麻痺など)ある場合は手術が考慮されます。

先天性耳瘻孔

耳瘻孔感染

概要

- 耳介の周辺に瘻孔(皮膚の孔)が出来る先天性の疾患です。

- 発生部位の多くは耳前部(耳輪前縁)です。

- 発生頻度は1~2%で、家族内で認めることがあります。

- 皮下の袋状の部位が細菌感染を来すと症状が起こります。

症状

- 開口部から白色の分泌物が出ることがあります。感染を起こすと疼痛、瘻孔の周囲の皮膚の発赤と腫脹をきたします。悪化すると膿がたまります(膿瘍)。

治療

- 感染がなく症状がなければ経過観察で良いとされています。感染を反復する場合は手術での摘出の適応になります。

耳管開放症

概要・症状

- 耳管が開いた状態で、音声と空気が交通するようになり、自分の声がひびく、呼吸音が聞こえる、耳がつまる、こもる、低い音が聞き取りにくいなどの症状を起こします。

- 頭を下げたり、横になっていると、一時的に症状が和らぎます。

原因・診断

- きっかけ、原因として、ダイエット、体重が減ったとき、運動、脱水気味、ホルモンバランスの変化、経口避妊薬、妊娠等々があります。

- 若年の女性に多く、男女とも高齢になると開放症になりやすい傾向があります。

- 診察時、顕微鏡下で呼吸と共に鼓膜が動くと診断は確定です。頭を下げて症状が軽快する場合は、開放症が疑われます。多くの場合、診察時には、聴力検査、鼓膜所見など正常です。

治療

- 体重減少の場合は、増加を図る、妊娠の場合は様子を見る、脱水の場合は、暑い日の運動を避ける、水分補給を心がける。

- 漢方薬が有効の場合があります。(加味帰脾湯、補中益気湯など)生理食塩液を点鼻すると一時的に効果があります。

耳管狭窄症

概要

- 耳管が開きにくくなり中耳の換気が出来にくい状態です。嚥下をしても耳管が開きにくく、中耳の圧を外気圧と同じ圧に出来ない状態です。急性鼻炎、上咽頭炎、などの感冒の症状、副鼻腔炎の後鼻漏、アレルギー性鼻炎、アデノイド、上咽頭の腫瘤などが原因となります。上咽頭の耳管の開口部や耳管の炎症が起こり耳管狭窄症になります。胃酸逆流が原因になることもあります。

症状

- 耳閉感、つまり、ふさがり、自分の声が響く、聞こえにくいなどの症状があります。耳管の閉塞状態が続くと鼓膜の陥凹を来し、陰圧状態が続くと滲出液が貯留して伝音難聴になります。

- この状態で飛行機にのると耳抜きをしっかりしないと航空性中耳炎になることがあります。

検査

- チンパノグラム、聴力検査を行います。鼻腔と上咽頭を内視鏡で観察することもあります。

- 顕微鏡下で鼓膜の陥凹や滲出液があるか確認します。

治療

- 原因疾患に対応する治療を行います。例)「アレルギー性鼻炎なら抗ヒスタミン剤、炎症なら抗炎症剤など慢性副鼻腔にはマクロライド投与など」。それでも改善せず、上咽頭、耳管咽頭口に炎症が無ければ耳管通気を行います。

滲出性中耳炎 子供

概要

- 中耳腔に滲出液という液体がたまる病気です。耳痛、発熱はありません。3~5歳で頻度が高く、7~8歳で治癒の傾向を示し、10歳までに多くが軽快治癒します。子どもの難聴の原因では一番多いものです。滲出性中耳炎になりやすい時期は、急性中耳炎になる時期と重なっています。

経過

- 急性中耳炎がきっかけで起こることが多いとされています。中耳の粘膜の炎症と耳管の働きの低下があると、粘膜からしみ出た液がたまりやすくなります。

- カゼの繰り返しなど鼻(副鼻腔炎)や、のど(上咽頭)に炎症があったり、アデノイドが大きい場合などでは、耳管の働きが悪くなり、中耳の粘膜が障害されて、溜まった中耳腔の液を、排出できにくくなります。

- カゼをひかなくても、鼻をすする癖が日常的にあると、なりやすくなります。むやみに鼻をすすらないことが、中耳炎の再発と悪化の予防になります。

治療

- 軽症から、中等症、難治性まであります。年齢によっても、治り方が違います。難治性の場合は、年単位の治療を要する事もあります。中耳にたまっている滲出液をなくして聞こえをよくするための治療と、耳に悪い影響を与えている鼻やのどの病気に対する治療とを並行して行います。

- 上気道炎症状などが目立たない場合は3ヶ月以内に良くなることも多いので、特に処置を行わずに鼓膜の状態を観察することもあります。

- 難治性の場合や、再度液が溜まり、たびたび滲出性中耳炎をくり返す場合、数ヶ月以上中耳腔の液が溜まり聞こえが悪い場合、鼓膜の変化がある場合等、鼓膜にチューブを入れる手術が適応となります。同時に、アデノイドの手術をする事もあります。(当院では行っておりません)

滲出性中耳炎 成人

概要・症状

- 小児に多い疾患ですが、成人でも見られ特に高齢(50歳以降)ではよくある疾患です。

- 小児と同じように急性中耳炎後の中耳貯留液が消失せず遷延化してもみられます。

- 風邪(上気道感染)、鼻炎、副鼻腔炎、上咽頭炎、上咽頭腫瘍、気圧変化(航空性中耳炎、ダイビング、)などで耳管機能の低下、炎症がおこり、中耳に浸出液が貯留して発症することがあります。

- 高齢では加齢にともない耳管機能の低下がおこると発症しやすくなります。

検査

- 鼓膜所見、聴力検査、チンパノグラムで診断します。

- 治療に反応しない場合、繰り返す場合は内視鏡検査で鼻腔・上咽頭の病変の有無を観察します。

治療

- マクロライド系の抗菌薬の少量長期投与やカルボシステイン、漢方薬、鼻処置、通気などを行います。

- 小児と同様に、難治症例もあります。

急性中耳炎 子供

概要・症状

- 急性中耳炎はこどもに多い病気です。特に3歳以下の乳幼児に多い傾向があります。多くは‘カゼ‘の経過中、中耳に、咽頭(のど)の細菌やウイルスが入り、急性の炎症を起こします。

- 鼓膜が赤くなったり、膿がたまり、腫れたりします。カゼと前後して起こることが多い疾患です。

- 耳が痛い、発熱、耳の違和感、耳閉感、耳漏(みみだれ)、難聴などの症状が出ます。乳幼児は、機嫌が悪くなる、ぐずる、耳をさわるなどの行動や態度を示すことがあります。

経過・治癒しにくい環境

- カゼにかかりやすい環境(集団保育)で、カゼを繰り返すと、中耳炎になりやすく、また中耳炎が反復して、難治化するきっかけになることがあります。

- 一般に、中耳炎は低年齢ほど(0歳~2歳児)、かかりやすく、再発して治りにくい傾向があります。

- 中耳炎を繰り返しておこすかどうかは、主に子供さんの体質(抵抗力)や生活環境、薬の効きにくい耐性菌などに影響されます。

- 3歳を過ぎる頃から、免疫力が強くなってくると同時に、耳管の機能も発達してくると、急性中耳炎にかかりにくくなってきます。

治療

- 軽症の場合は抗生物質や消炎剤等で治療します。抗生物質は使用せず、様子をみることもあります。中等症以上で、膿がたまって鼓膜の腫れがひどく、痛みが強いときや、熱が高いときは鼓膜を少しだけ切る事があります。

- 急性中耳炎を、くり返す場合(反復性中耳炎、難治性中耳炎といいます)には、何回も鼓膜切開が行われることもあります。

- 家庭でも鼻汁を吸引するなど鼻の処置も大切です。

- 反復性・難治性の中耳炎には、鼓膜のチューブ留置という手術が選択枝となることもあります。

外傷性鼓膜穿孔

概要

- 耳かきや綿棒などで直接に鼓膜を破る直達性の穿孔と、手の平で外耳部を叩いたり、ボールが外耳部に当たったり、海で水面にたたきつけられたりして、鼓膜に気圧が加わり圧外傷で鼓膜が破れる介達性とがあります。

- 大穿孔の場合、花火や溶接の火花が原因の場合、経過中に中耳や外耳の炎症や感染がある場合は、穿孔の治癒は遅れるか閉鎖しないことがあります。

耳小骨連鎖離断・外リンパ瘻

- 耳かきなどによる直達性の鼓膜穿孔では、合併症として耳小骨離断や外リンパ瘻をおこしていることがあリ注意が必要です。耳鏡検査による視診では鼓膜穿孔の診断は容易ですが、耳小骨の離断や外リンパ瘻の診断は初診日には難しいことも多くあります。(特に乳幼児)

検査

- 顕微鏡下耳鏡検査で鼓膜の穿孔の部位や大きさ、感染の有無を観察します。聴力検査で気導と骨導を検査します。50dB前後の気・骨導差があれば耳小骨連鎖離断を疑います。耳小骨の連鎖の異常があると鼓膜の穿孔が閉じても難聴が持続する事があります。めまいがあれば眼振を観察します。

症状・気をつけること

- 耳閉感、難聴、耳鳴、耳痛、耳漏、出血など。

- 内耳への外傷があれば、めまいや、希に顔面神経麻痺がおこります。

- お風呂などで、直接耳の中に水を入れないように注意します。プールはしない方が良いでしょう。

治療

- 予防的な抗菌剤の内服はせず、耳漏があれば抗生剤の内服をします。聴力検査で骨導での難聴や眼振がある場合は入院加療が必要なことがあります。

- 穿孔は、1~3ヶ月以内に8割が自然に閉鎖することが多いので、3ヶ月程度経過をみます。

- 3ヶ月~6ヶ月以上経過しても穿孔が閉じない場合は手術を考慮することになります。

- 耳小骨連鎖の離断や外リンパ瘻などの合併症の疑いがあれば詳しい検査や手術の必要性が出てきます。

耳小骨連鎖離断(外傷性)

耳小骨はツチ・キヌタ・アブミ骨の3個で形成されています。

概要・症状

- 圧外傷で鼓膜が破れる介達性では耳小骨連鎖離断は少なく、耳かきや綿棒のよる直達性では鼓膜穿孔から耳小骨離断を生じることがあります。

- 頭部外傷による側頭骨骨折では離断や顔面神経麻痺を生じることがあります。

- 外傷直後は疼痛、耳閉感、難聴、耳鳴、めまい、出血などの症状があります。

- 聴力検査で50dB前後の気・骨導差があれば耳小骨連鎖離断を疑います。

- 回転性のめまいがあり、眼振が認められる場合は外リンパ瘻を疑います。

検査

- 顕微鏡下で鼓膜を観察し、鼓膜の穿孔があるかを確認します。視診だけでは耳小骨への障害はわからないことが多いです。鼓膜穿孔の位置によっては、穿孔から離断を確認できることがあります。側頭骨CTが有用です。

治療

- 外リンパ漏を疑う場合は入院して安静と副腎皮質ホルモン剤での治療を行います。聴力低下が進行したり、めまいや眼振が持続する場合は強く外リンパ漏が疑われるので早期の手術も選択肢となります。

- 鼓膜の穿孔が治癒した後に、聴力検査で伝音性難聴が残れば耳小骨離断が疑われます。精査が必要になります。

真珠腫性中耳炎

概要・症状

- 先天性真珠腫と後天性真珠腫に分類されます。

- 鼓膜の一部が奥へ入り込み、周囲の骨を吸収して真珠腫が少しずつ大きくなります。

- 徐々に進展して、耳小骨を破壊すると難聴が進みます。半規管まで進展するとめまいが起こります。顔面神経麻痺、希に髄膜炎を起こすことがあります。

- 鼻をすする習慣や、耳管機能の不良で発症することが知られています。

- 真珠腫に感染を起こすと耳漏、耳閉感、難聴、耳痛がおこります。

検査

- 顕微鏡下で鼓膜を観察します。特有な鼓膜所見から真珠腫を疑い診断します。聴力検査で伝音性難聴か、混合性難聴かを検査します。

- 真珠腫の範囲や進展度合いを知るにはCT検査が必要になります。

治療

- 周囲に進展した場合は薬物での治療では治癒しません。真珠腫の根治治療は手術です。真珠腫の進展の程度により手術方法が選ばれます。

先天性真珠腫

- 生まれつき中耳腔に真珠腫が存在していることがあります。

- 乳幼児の時期に耳鼻科の診察で、鼓膜の裏側に白く丸い病変の存在が確認出来、(たまたま)真珠腫が見つかることがあります。

慢性(穿孔性)中耳炎

概要・症状

- 急性中耳炎を繰り返したり、長期に炎症が治まらず続くことなどが原因となります。鼓膜の穿孔を来したり、耳管機能が不良の場合は、鼓膜が中耳の粘膜と癒着した状態になります(癒着性中耳炎)。

- 耳かきなどの外傷で鼓膜の穿孔を来し、鼓膜の穴が開いたままになることも原因となります。

- 上気道炎での耳管経由の感染や直接鼓膜の穴を通じて細菌感染を来し耳だれを反復します。

- 耳小骨が硬くなると伝音性の難聴が進行したり、内耳へ炎症が波及するとめまいを来したり、感音難聴が進行する事があります。

検査

- 顕微鏡下で鼓膜を観察します。鼓膜の穿孔があるか、癒着してるかなどがわかります。

聴力検査で難聴が伝音性か、混合性の難聴かを検査します。

治療

- 耳漏があるときは、耳処置、抗生剤の点耳をします。抗生剤の内服を行うこともあります。

- 根本的には、鼓膜穿孔閉鎖術、鼓膜形成術、鼓室形成術などの手術治療が必要になります。必要な時は紹介させていただきます。

難聴を来す疾患

外耳疾患・中耳炎以外

感音難聴

- 両側性の難聴と一側性の難聴があります。

- ある日急に難聴になる場合と、徐々に難聴が進む場合、難聴の程度が変動する場合があります

- 疾患により、耳閉感、耳鳴・めまいなどを伴います

急性発症(一側性が多い)

突発性難聴

急性低音障害型感音難聴

メニエール病

聴神経腫瘍

徐々に聞こえにくくなる

頻度は少ない(一側性が多い)

聴神経腫瘍

- 腫瘍が増大すると、難聴・耳鳴・めまいを起こすことがあります。

- 突発性難聴の治療後(治療中)に画像診断(MRI)で診断されることがあります。

- 一側性、反復性、進行性の感音難聴のごく一部に聴神経腫瘍が原因の事例があります。

- 「めまい」のごく一部に聴神経腫瘍が原因となることがあります。

- 一側性の急性感音難聴で治癒が不十分な場合、左右差のある難聴、反復する難聴、徐々に進行する難聴がある場合は、MRIなど検査をおすすめすることがあります。

伝音難聴

耳硬化症

耳小骨のうちアブミ骨の周囲が固まり振動が制限されて伝わりにくくなります。

難聴、耳鳴、耳閉感、まれにめまいがあります。鼓膜外耳道は正常のことが多く、思春期頃の発症し女性に多いとされています。

初期には聴力検査では低音域の伝音難聴を示します。両側が(または一側性)徐々に伝音難聴が進行します。日本人の頻度は少ないとされています。

検査としてチンパノメトリ、アブミ骨筋反射、CTなどで総合的に診断します。

治療としてアブミ骨手術で聴力の改善が期待されます。

耳硬化症

鼓室硬化症

メニエール病

先天性の難聴

- 先天性難聴は1000~2000人の出生に対して約1人の頻度と言われています。先天性難聴の約60%は遺伝的な要因と言われています。

- 先天性難聴の20%は内耳奇形と言われています。中耳奇形は頻度は少ないですが伝音系の手術で聴力改善が期待できます。

- 出生前の感染(母子感染)で難聴をおこす病原体はサイトメガロウイルス、風疹、梅毒、ヘルペスウイルス、トキソプラズマ、出生後の感染ではムンプスウイルス、サイトメガロウイルス感染等があります。

先天性サイトメガロ感染症による難聴

先天性サイトメガロ感染症は新生児の0.3%(300人に1人)の割合です。感染症児の8~65%で聴覚障害をおこすことがあります。新生児聴覚スクリーニングで要再検査(要精査)の場合は、生後3週間以内の尿のウイルス検査をして診断します。 抗ウイルス治療が導入されています(2023年以降)

ワクチンで予防可能な難聴

風しん

妊娠初期に母胎が感染した場合は先天性風疹症候群を起こし軽度~高度難聴を生じます。

ムンプス(おたふくかぜ)

1000人に1人程度(発症率はもっと高いとの報告もあります)の片側高度難聴がおこります。

麻疹(はしか)

麻疹による感音難聴は日本ではワクチンの普及により極めて希となっています。筆者も外来で麻疹の患者さんにお目にかかったことはありません。

中耳炎からの内耳炎と、内耳感染により両側高度感音難聴が生じます。ワクチン接種が普及する以前は後天性難聴の3~10%を占めていた様です。

耳閉感を来す疾患

難聴の原因にもなります

症状

- 耳閉感とは耳がつまる 耳がふさがる こもる ひびくなどの自覚症状です。

- 原因となる疾患により難聴や、めまい、かゆみ、耳漏、痛みなどの症状を伴います。

- 外耳・中耳が原因

外耳道炎・鼓膜炎

耳垢・耳垢栓塞

中耳炎

外耳道異物

外耳道の狭窄

- 耳管が原因

耳管狭窄症

耳管開放症

- 内耳が原因

急性低音障害型感音難聴

突発性難聴

メニエール病

頻度は少ない

外リンパ瘻

上半規管裂隙症候群

聴神経腫瘍

聴神経腫瘍

概要・原因

- 第8脳神経の主に前庭神経に生じる神経鞘腫でほとんどが良性です。

- めまいや、第8脳神経の蝸牛神経も圧迫して、難聴・耳鳴を起こします。

- 急に難聴を起こす例、難聴が徐々に進行する例があります

- 百万人当たり20人の発症率です。

症状

- 一側性の難聴や耳鳴を起こします、めまいを伴うこともあります。

検査・診断

- 聴力検査や平行機能検査を行います。診断にはMRI検査が必要になります。

- 左右の聴力の差があり、反復する難聴、徐々に進行する難聴ではMRI検査は推奨されています。

治療

- 経過観察、手術、放射線治療があります。

- 大きいサイズでなければ経過観察を行い6か月~1年に1回のMRIで経過観察を行い増大傾向があれば手術か放射線治療を選択して増大がなければ経過観察を行う施設が多いようです。

- 高齢で中等度以上の難聴があり、腫瘍径2.5㎝以下なら放射線治療(ガンマナイフ)、3㎝を超える腫瘍は手術が選択となるようです。

高齢者の難聴(加齢性難聴)

- 加齢性の難聴は感音難聴です。60歳前半までは徐々に増加し、60台後半から急に増加すると言われています。初期には高音周波数から障害されて、難聴が進行するにつれて全周波数が障害されます。

- 難聴者の割合は、65歳以上で30%、75歳以上で50%、85歳以上で80%程度と年齢とともに多くなります。

- 加齢により聴覚の中枢の機能低下もおこり、言葉の聴取能も低下します。

- 難聴は認知機能低下への危険因子のひとつとされています。

検査

- 純音聴力検査を行います。必要に応じて語音明瞭度検査を行います。

治療

- 感音難聴を発症させる原因があれば治療の対象となります。

- 現在、加齢性難聴は治療の対象になりません。

補聴器の装用

- 補聴器で聞こえを補うことになります。

- 補聴器装用で認知症予防、生活の質を改善させることができます。

補聴器購入費の助成

ヘッドフォン・イヤホン難聴(音響性聴器障害 騒音性難聴)

概要・症状

- イヤホンやヘッドフォンで長時間、大音量で音楽を聞くなど間違った使い方をすると難聴を誘発します。非職業性の騒音難聴に分類されます。

- 大きな音の振動により、内耳の有毛細胞が壊れる事が原因です。聴力はゆっくり悪化して、高音域から低下します。

- 85db以上の音を聞き続けると難聴のリスクが高まります。(地下鉄の車内が80dB前後、犬の吠える声が90dbと言われています。)

経過

- ヘッドホン、イヤホン難聴では、気がつかないまま、ゆっくりと、高音域から少しずつ低下するので難聴を自覚したときには回復は難しくなります。予防が大事です。

予防が大事です

- 周囲が騒がしい環境では、イヤホンとヘッドフォン使用時は音量に気をつけるか避ける。

- まわりの会話が聞き取れるくらいの音量にする。

- 常に大音量は避ける、ノイズキャンセリング機能があるイヤホンを使う。

- 1日あたり5時間半以内(少ないほど良い)、また連続して聞かずに、間に休憩を取る。(WHO基準:大人は80dBSPLで40時間/週まで:子どもでは75dBSPLで40時間/週まで)

ヘッドホン・イヤホン難聴

日本耳鼻咽喉科学科のサイトです

急性音響外傷

- 130dB以上の強大音(機械の爆発や破裂音、銃火器の発射音、エアバッグ音など)に瞬間的に暴露されることで難聴を発症することがあります。

突発性難聴に準じて治療します。高度の難聴の場合もあり、早期の治療でも聴力の回復は難しいことがあります。

急性音響性難聴

- ライブやコンサートで大音量(100~120dB)を数分から数時間、聞いた直後から難聴になることがあります。難聴、耳閉感、耳鳴を自覚します。突発性難聴に準じてステロイドで治療します。早期治療で改善が期待できます。

騒音性難聴(職業性)

- 騒音性難聴(職業性)とは慢性的な職場の騒音の環境下で生じる慢性の感音難聴です。

- 「騒音障害防止のためのガイドライン」 (改訂令和5年4月20日付け) 「等価騒音レベル85dB未満に努める」「85dB以上の等価騒音レベルであれば必要に応じ、聴覚保護具を使用させる」と記載があります。

- 耳鳴を伴い、4KHz(C5dip)とその周辺の周波数の低下がみられます。

- 有効な治療法はありません。現在の難聴が進行しないように、ガイドラインに従って予防が大事です。

急性低音障害型感音難聴

症状

- ある日、ある時間帯に急に、耳のつまり感、音が響く感じ、耳がぼーとするなどの症状がおこります。軽いめまいがおこることもあります。(片方の耳のことが多いです)

原因

- 若年の女性に多く見られます。病因は不明ですが、内リンパ水腫が想定されています。精神的、肉体的ストレスや睡眠不足、感冒、過労などが誘因になると考えられています。 発症頻度は40~60人/10万人です。

検査

- 聴力検査では、低音域3周波数(125.250.500)の難聴を認めます。中音、高音域は聞こえているので、難聴ではなく、多くの方は「つまり感、ひびく感」などを自覚します。

治療

- 比較的聴力が改善に向かいやすい病気です。利尿剤(リンパ水腫を改善するため)やビタミン剤、血液循環改善剤、漢方薬など副作用の少ない薬を処方をします。難治例や難聴の程度が高度の場合は、ステロイド剤を使用する事もあります。

- 日常では、規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動(ウオーキングなど)精神的ストレスの回避が大切です。

注意事項

- 発症してしばらく、日により低音域の聴力が変動する事があります。

- そのため受診した日に聴力検査で低音域が正常で左右差がなければ確定できず、数度の聴力検査で診断できることもあります。

- 症状の変動のある方は、症状がある日の受診をおすすめします。

- 良くなっても、再発することがあります。 メニエール病へ移行する場合もあります。

突発性難聴との違い

- 突発性難聴もある日急に発症する感音難聴です。最初から難聴を自覚することが多く、治療はステロイドの投与が標準となっています。難聴が治癒する割合は低くなります。難聴の改善、悪化の繰り返しはありません。

- 軽度な突発性難聴と急性低音障害型感音難聴は診断基準が重なる場合があります。

突発性難聴

症状

- ある日突然、片方の耳が聞こえにくくなる病気です。耳鳴やめまい、吐き気などを伴うことがあります。両耳同時に起こることは、まずありません。難聴の改善・悪化を繰り返すことはなく、通常は再発はありません。

原因

循環障害説、ウイルス説などがありますが、原因は不明または不確実なことと定義されています。

検査

聴力検査で難聴が認められます。

治療

- 早期の治療が望ましく(2週間以内)それ以上だと治療効果が少なくなります。当院では内服のステロイド、血流改善剤、ビタミン剤等で治療を行います。

- 高度の場合は入院治療が出来る施設に紹介いたします。標準的は治療を施行しても効果がなく難聴が治癒しない方が一定の割合おられます。

- 治療を行っても、約3割が治癒、3割が一部の回復、3割の方は不変(回復無し)と言われています。治癒率が下がるのは、めまいを伴う、高齢発症、難聴が高度、両側性、等です。

注意事項

- ステロイド使用に当たっては、糖尿病の有無やHBs抗原の検査をして、糖尿病や抗原陽性の方は、専門医いる病院へ紹介いたします。

耳鳴

概要

- 耳鳴患者は人口の15~20%とされ、65歳以上では30%以上が苦痛を感じていると言われています。(耳鳴診療ガイドライン 2019年版から)

- 拍動性耳鳴,非拍動性耳鳴,自覚的耳鳴に分けられます。

- 耳鳴の多くは難聴に合併したものです。耳鳴はストレスや疲れ不眠や不安などで悪くなり、良いときも悪いときもあります。

- 耳鳴の原因疾患(下記一覧あり)が治癒できれば耳鳴も消失が期待できます。

- 何故耳鳴が発生するかはまだ確定された説はありません。

分類

拍動性耳鳴

- 耳鳴の10~15%とされ、その約70%が他者が聴取可能とされています(他覚的耳鳴)。

- 血管性の耳鳴が多く、耳鳴りが脈搏と一致したり、頸部の血管の圧迫で耳鳴に変化(減弱)が見られたりします。

- 動脈性は心拍に同期し、静脈性は呼吸運動に同期するといわれています。

- 動脈性の拍動では硬膜動静脈瘻が多く27%を占めます。硬膜動静脈瘻自体は希な疾患です。

- 心拍出量の増大で聞こえることもあります(貧血、甲状腺機能亢進など)

非拍動性耳鳴

- 筋肉の収縮を起こして聞こえる筋性耳鳴があります。カチカチという音がで近くで聞き取れることがあります。

- その他、耳管の開く音、顎関節のクリック音があります。

自覚的耳鳴

- 本人だけに聞こえ他人には聞こえない耳鳴です。

- 外耳や中耳が原因は少なく感音難聴に起因する耳鳴りが大半を占めます。

耳鳴の原因疾患

難聴をおこす疾患

高い周波数の耳鳴:加齢性難聴、騒音性難聴など

低い周波数の耳鳴:低音障害型難聴、メニエール病など

血管性の疾患

拍動性:硬膜動静脈瘻、グロームス腫瘍、動脈瘤

筋肉の収縮

間欠的な音:筋肉の痙攣

精神科疾患

その他

検査

標準純音聴力検査、ピッチマッチ検査、ラウドネス・バランス検査を行います。

拍動性耳鳴や片側の難聴に伴う耳鳴では症状や経過により画像検査(CT、MRIなど)が推奨されます。

治療・対処

- 慢性の耳鳴(3ヶ月以上続く感音難聴が多い)は未だ根治的な治療がありません。

- 急性の耳鳴(3ヶ月以内)で突発性難聴、急性低音障害型感音難聴、音響外傷など急性の感音難聴では、治療により難聴が回復すると耳鳴も消失することが期待できます。また耳垢や中耳炎が原因の場合も加療により効果は期待できます。

- 薬物療法:血流改善薬、ビタミン薬、漢方薬

- 音響療法:難聴が無い場合は、サウンドジェネレーター(補聴器のような機械で耳に音を流す機器)、難聴がある耳鳴には補聴器を装用することで耳鳴を軽減できる効果が期待できます。

- カウンセリング:聞こえの仕組みや耳鳴について理解する。

- 参考文献:耳鳴診療ガイドライン2019

受診前に回答をお願いします

機能性難聴(心因性難聴)

概要

- 日常では難聴の自覚がなく、小中学校の健康診断で難聴を指摘され耳鼻科を受診して診断されます。

- 純音聴力検査では聴力は多くは感音難聴を示します。

- 難聴の原因となる耳の病気はなく普通に聞こえている状態です。

- 男児より女児に多く、8~10歳前後に多くみられます。

症状

- 自覚症状(難聴)が無いことも多く、難聴を自覚する例もあります。

- 耳鳴や耳閉感や耳痛を訴えることがあります。

検査・診断

- 純音聴力検査(自覚的検査)をします。確定診断には他覚的聴力検査(脳波聴力検査:ABR・ASSRなど)が必要です。

- 自覚的聴力検査では難聴を示し、他覚的聴力検査で正常域を示し乖離がみられます。

対処方法

- 子どもを取り巻く環境を調査して必要なら調整を計ります。必要と考えられる場合は専門家による心理検査や発達検査を行います。本人や家族に、薬による治療などは必要ないことを伝えて、安心してもらうことが重要です

聞き取り困難症・ 聴覚情報処理障害

LiD/APD

概要

聞き取り困難を自覚し、純音聴力検査が正常、語音明瞭度が正常範囲のもの。

- 音・声は聞こえて、聴力検査でも正常範囲ですが、騒音環境や複数人の会話では、言葉を聞き取りづらく、聞き間違いがある状態です。

- まだ世間の認知度も低く、検査法や診断基準はまだ確立されていません。

ー引用ここからー

治療・対処法・ガイドライン

2023年現在において、LiD/APDは治療で治るものではありません。メカニズムをみると、脳の特性が背景要因になっていると考えられ、中には発達障害の傾向がある人もいます。しかし、聞き取りにくさの程度や環境など症状は人それぞれ異なるもの。環境調整・補聴手段の利用・心理的な支援などを組み合わせ、何が最も有効であるかを知ることが改善のための第一歩になるでしょう。

ー引用終了ー

症状

- 聞き返しが多い、聞き誤りが多い

- 騒音下、雑音下での聞き取りが苦手、難しい

- 電話対応が難しい

- 言葉で言われたことは忘れたり、理解しにくい

- 早口や小さな声が聞き取りにくい

- 長い話が苦手で、聞き続けるのが難しい。

検査

当院で出来る検査

- 純音聴力検査、語音明瞭度検査(当院で検査可能)、(小渕らの)聞こえにくさに対する質問(WEBで当院可能)

当院では出来ない検査

- 両耳分離聴検査、早口音声聴取検査、雑音下の語音聴取検査、ギャップ検出閾値検査、両耳交互聴検査、聴覚的注意検査、複数音声下聴取検査、ABR、ASSR 画像検査 等

- その他発達障害検査(ASD、ADHD)など

診断・対応

- 必要最小限の【純音聴力検査、語音明瞭度検査、聞こえにくさに対する質問】の検査までは当院対応可能です。

- 診断にさらなる検査が必要な場合は対応が出来る施設に紹介させていただきます。

聞こえにくさに対する質問票です。受診希望の方は事前に回答をお願いします。

めまいについて

めまいの検査

聴力検査と眼振検査を行います。眼振検査(目の動きを見る検査)は赤外線CCDカメラで録画して患者さんに供覧しています。

そのため初診時の検査には少し時間がかかりますので、最終受付時刻の30分以上前の受診をお願いしています。

前庭リハビリテーション

- ヒトは前庭(内耳)・視覚・関節筋肉からの感覚・皮膚の触覚からの情報を得て脳で統合してバランスを取っています。片方の前庭(内耳)の機能が障害されても他の機能が働いて左右差を減らそうとして、めまいや平衡の不安定さを軽減していきます。これを前庭代償といいます。前庭リハビリテーションは前庭代償を促進するために行うものです。

- 前庭リハビリテーションの主な対象は:発症から3か月以上経過した慢性期の一側性の末梢性前庭性障害(例:前庭神経炎・メニエール病の間歇期・原因不明の一側性末梢性前庭性障害)があります。その他の対象としては、慢性期の両側末梢性前庭障害、加齢性の末梢性前庭障害、PPPD、前庭性片頭痛にも試みられています。

めまい

- 症状としては自分か周囲が回る、周囲の景色が流れる、周囲の揺れや左右の揺れ、ふらふら(ふわふわ)する、などがあります。

- 耳以外が原因としては起立性調節障害、前庭性片頭痛、脳の病気(脳梗塞など)、心血管疾患(不整脈など)、全身疾患(貧血、糖尿など)、血圧異常、自律神経失調、心因性 等々があります。

救急へ相談

- めまいと、手足のしびれ、マヒ、ろれつが回らない、うまく歩けない、激しい頭痛(いつもと違う頭痛)などの症状があれば脳血管障害の可能性があります。脳外科がある救急外来へ相談して下さい。

脳出血

脳梗塞

1

2

めまいを起こす疾患

末梢性のめまい

中枢性のめまい

めまい関連

発作時間による分類

めまいは急におこり、発作時間が数秒から数時間(片頭痛は72時間以内)、再発、反復する

良性発作性頭位めまい症

メニエール病

一過性脳虚血発作

起立性調節障害

前庭性片頭痛

1

めまいは急におこり、発作時間が数秒から数日、めまいは1回だけ

めまいを伴う突発性難聴

前庭神経炎

脳卒中

1

3

4

めまいが慢性的に続く。(3ヶ月以上など)

PPPD

前庭障害

心因性めまい

加齢性前庭障害

5

6

めまいの経過が長いことが多い。頻度は少ない。診断には各種検査が必要。手術で良くなる可能性がある

中枢性眩暈

良性発作性頭位めまい症

概要・原因

- 内耳にある耳石が三半規管に入ることが原因です。

- ”回るめまい”では最も頻度が多いとされています。

- 若年者よりも中高年以上に多く、やや女性に多く見られます。

- 糖尿病、骨粗鬆症、高血圧で多くなります。

症状

- 寝返りや、寝たり起きたり、上を向いたり、振り向いたり、急に頭の位置を変えると、めまいが起こり、半規管結石症では、数十秒程度でおさまります。

- 耳石が浮遊状態ではなく、感覚上皮に付着した状態(クプラ結石)だとめまいが長く続きます。

- 同じような頭の動きかたをすると、めまいが繰り返しおこります。

- 難聴、耳鳴、耳閉感などを認めることはありません(少ないです)。

検査・診断

- CCDカメラで目の動きを観察して診断します。難聴の有無を知るために聴力検査をします。この時特徴的な眼振が観察できれば診断が確定できます。(受診時にはないこともあります)

治療

- 安静にしていると改善しにくいので、めまいがあっても左右や前後へ体を動かすことです。

- 運動療法が有効なことがあります。対症療法として内服薬(抗めまい薬、循環改善薬、吐き気止めなど)を処方します。

- 症状は、数日から1ヶ月程度で減弱してなくなる事が多いです。

メニエール病

概要・原因

- 不明ですが内リンパ水腫の存在があります。

- 女性に多いとされています。

- 疲労、睡眠不足、心身のストレスなどが発症の背景として考えられています。

症状

- 急に10分から数時間程度のめまいがおこります。めまいは不定期に繰り返します。同時期に難聴、耳鳴、耳閉感がおこります。めまいが治まると、耳の症状も治まりますが、繰り返すと難聴が進行することもあります。

検査・診断

- 聴力検査、めまいの検査(CCDカメラで眼振をみる検査など)、平衡機能検査などをします。

- 受診時には落ち着いており、難聴もなく、眼振も確認できないこともあります。

- 内耳造影MRIで内リンパ水腫の診断が出来るようになりました。

治療

- 抗めまい薬、利尿剤、ビタミン剤、血行改善剤、漢方薬などの薬物療法を行います。

- 水分を多めに摂取する。ストレス改善、過労を避ける、適度に体を動かす、睡眠不足の改善なども大事なことです。

- 保存的治療でもめまい発作をを繰り返す重度の場合は中耳加圧療法や手術療法の選択があります。

前庭性片頭痛

片頭痛のある方のめまい

概要

- 片頭痛を原因として起きるめまいです。片頭痛の年間有病率は8.4%(日本頭痛学会から引用)

- 女性に多く、40歳未満の若年に多いとされています。

- 診断基準(2013年以降)があります。

症状

- 繰り返す回転性のめまいや、浮動性のめまい(ふわふわ、ふらふら)、頭位性のめまいや、動くものを見ると起こるめまい感など種々です。

- めまいの強さは中等度(日常生活が何とか可能)、または重度(日常生活が続けられない)となります。めまいの持続時間は、数分、数時間、12時間以上が大体1/3ずつの割合と言われています。

- 耳鳴、耳閉感、耳の圧迫感等、音過敏を両側(一側もあり)に伴うことがあります。難聴はないかあっても軽度です。

診断

- 片頭痛持ちのメニエール病のめまい発作と似ております。

- 5分から72時間(3日間)続くめまい発作(自発性(回転性、浮動性)、頭位性めまい、視覚誘発性めまい、頭部運動誘発めまい)が5回以上あり、そのめまい発作の2回に1回以上の割合で、片頭痛の兆候の幾つか:(拍動性、片側性の頭痛、日常動作によって悪化する頭痛があり、光過敏や、両側の耳の音過敏(音を聞くと不快)、視覚性前兆(キラキラした光,ギザギザの光)):があれば、前庭性片頭痛と診断されます。

メニエール病との違い

- メニエール病の方が片頭痛を持病としてもっていると、メニエール病のめまいか、片頭痛を原因とする前庭性片頭痛のめまいかの鑑別は難しいことがあります。

- 片頭痛発作が同期せず(関連せず)、めまいと難聴や耳症状(耳鳴、耳閉感等、音過敏)の変動が同期していれば、メニエール病のめまいで、片頭痛を合併して持っていると考えるのが妥当です。

- 片頭痛発作と関連して、めまいに伴い耳症状(耳鳴・耳閉感等・音過敏)があり難聴を伴わない場合は前庭性片頭痛と考えるのが妥当です。耳症状はメニエール病なら多くは片側なので、両側なら前庭性片頭痛と考えるのが妥当です。

治療

- 片頭痛に準じた治療となります。予防薬や発作時の薬があります。

- 片頭痛の予防として、誘発因子となる食事を避けることや、生活の見直しを行う。(睡眠、運動、ストレス、絶食の回避など)

- 当院では片頭痛に対する治療・処方はしておりません。

前庭神経炎

概要・原因

- ある日突発的に、激しい、めまいがおこり数日以上続きます。吐き気嘔吐もおこります。

- ウイルス感染が考えられています。

症状

- 回転性のめまいが、1日から数日間持続します。

- 激しいめまいは数日間で治まってきますが、ふらつき感などは数週間持続する事があります。

- 激しいめまいは最初の1回だけです。難聴は伴いません。

検査・診断

- 聴力検査、めまいの検査(CCDカメラで眼振をみる検査など)、平衡機能検査などをします。

- 受診時に、強いめまいがあるときは、眼振が観察されます。

治療

- 強いめまいがあるときは安静にします。抗めまい薬、ビタミン剤、血行改善剤などの薬物療法を行います。めまいが激しく飲食できないときは入院を要することもあります。ふらつきが長く続く場合は平衡訓練が有効です。

PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)

3ヶ月以上続く慢性めまい

概要

- PPPDと言う疾患名は以前は存在しませんでした。2017年に診断基準が発表されました。診断基準が出来る以前は、原因不明の「めまい症」と診断されていた慢性めまいの約70%はPPPDだったと報告されています。慢性めまいの原因として最多で、全めまいの約10%を占めます。

- 女性(男性の倍)に多く平均年齢は49歳と報告されています。

めまいの症状・特徴

- 浮遊感、不安定感、揺れる、揺れ動くなどの非回転性のめまいが、3ヶ月以上、ほぼ毎日ある。

- 立ったり、歩いたりしたら悪化する。

- 朝よりも夕方の方が悪化する。

- 急にたちあがったり、振り向いたり、エスカレータに乗ると悪化する。

- スーパーで陳列棚をみたり、パソコンのスクロール画面を見ると悪化する。

- 過去にメニエール病や良性発作性頭位めまい症などのめまい疾患が回復した後にPPPDと診断される例が多かった。

検査

- 聴力検査や平衡機能検査をします。PPPD特有の異常所見はありません。

- 過去に経験しためまい疾患の検査異常は存在します。(メニエール病の難聴など)

- めまいの原因が他の疾患の可能性はないかを確認するため(前庭機能障害や中枢性疾患など)精密な平衡機能検査(温度刺激検査 重心動揺検査 視覚刺激検査 耳石器機能検査ー当院では全て出来ません)や頭部の画像検査も必要となることもあります。

診断

- PPPDに特徴的な検査項目はありません。症状と経過のみで診断基準に照らして診断します。症状以外明らかな異常はないので問診が大切になります。

- 新潟 PPPD 問診 票(NPQ)が使用されます。総得点72点中27点以上だと可能性が高いと言えます。

PPPD問診票

- 点数を合計して下さい。72点満点で27点以上でPPPDの可能性があります。

WEB問診票です。回答して下さい。

治療

以下の治療法が有効性が報告されています。治療法は確定されていません。

- セロトニン系の抗うつ剤

- 前庭リハビリテーション

- 認知行動療法

参考文献

当院の対応

- 認知行動療法に通じたスタッフ、リハビリを指導するスタッフ・言語聴覚士や抗うつ剤に慣れた医師など検査機器が充実してマンパワーがある医療機関でないと、一般診療所では、検査・診断から治療までの流れは難しそうです。

- 当院では問診(新潟 PPPD 問診 票(NPQ)と一般的な聴力と平衡機能検査は可能です。

- 特殊な検査・投薬・リハビリなどの専門的な対応は当院では対応出来ません。

外リンパ瘻・上半規管裂隙症候群

外リンパ瘻

頻度は多くはありません。早期の診断は困難です。

- 外傷性の原因(耳かきや頭部外傷など)の他に、潜水、飛行機搭乗、はなかみ、力みなどの耳への圧外傷を疑う動作をきっかけとして、外リンパ液が漏れて、その後に耳閉感、難聴、耳鳴、めまい、ふらつきなどの症状が単独または複数おこり、多彩です。経過中に症状が変動したり再発することがあります。2022年から外リンパ液から特異的タンパク(CTP)検査が保険収載されました。

- 発症早期の診断は困難です。 疑いがあれば高次医療機関へ紹介させていただきます。

- 保存的な治療と手術治療があります。

上半規管裂隙症候群

頻度はすくない、診断は難しいか時間がかかる

- 耳閉感、拍動性の耳鳴、めまい、低音部の難聴(気導骨導差あり)、自分の声が大きく響く、顎や頸部の動きでパチパチ、チリチリ音は聞こえるなど色々な症状を呈することがあります。三半規管の一つの上半規管を覆う骨の欠損により症状を起こします。大きな音を聞いたとき、鼻をかんだり、息んだり、咳やくしゃみのような耳に圧がかかるような動作でめまいを誘発することがあります。

- 診断には詳細な検査が必要です。疑いがあれば高次医療機関へ紹介させていただきます。

乗り物酔い(動揺病)

自律神経症状が発生する状態

概要

- 車や船などの乗り物やブランコやジェットコースターなどに乗ると、悪心、嘔吐、生唾、生あくび、冷や汗、顔面蒼白、頭重感、胃部不快感などの自律神経の刺激状態引き起こします。ゲームでも起こります。

発現の流れ

- 内耳(耳石器、半規管)に、乗り物のスピードの変化、前後の発進や停止や回転などの刺激が加わると、目から入る視覚情報と、体の知覚情報との間に混乱が生じて大脳が不快と感じて自律神経を刺激して起こります。

おこりやすい年齢

- 小学校から中学校の年齢に多く、女児の方が男児より多いと言われています。

- 年齢とともに起こりにくくなります。

- 幼児や高齢者は起こりにくい。

対処方法

- 乗り物に乗る前日はよく眠る。

- 揺れが少ない場所を選ぶ。(船は中央、バスは進行方向が見える前方の席)、窓を開けて換気をよくする。車内でスマホは見ない。遠くの景色を見る。

- 車の助手席では前を見て動きを予測して体を対応させる。自分で運転する。

- 当日乗車前に薬局の市販薬のトラベルミンなどの抗ヒスタミン剤の乗り物酔いを飲んでおく。

乗り物酔いしにくくする

- 年齢とともに起こりにくくなります。

- 小さいときから、遊園地の遊具(ブランコ、シーソー、鉄棒など)、自転車、運動などで、前後・左右・回転などの動きに慣れて平衡感覚を鍛えて乗り物酔いになりにくい体にします。

中枢性めまい

脳幹・小脳・大脳の疾患のめまい

症状

- めまいの症状以外に、意識がなくなったり、しゃべりにくくなったり、食べ物が飲み込みにくくなったり、ものが二重に見えたり、手足や顔の麻痺が出たり、体や顔の皮膚の知覚が麻痺したり、歩きにくかったり、激しい頭痛などがあれば脳幹や小脳など中枢性の病気の可能性があります。

- 立ち上がりにくいや、立ち上げれない、歩行が不安定や、歩きにくかったりします。

- 激しい頭痛など、いつもと違う頭痛、手足のしびれ、マヒ、ろれつが回らない、うまく歩けないなどがあれば救急か脳外科へ相談して下さい。

- 脳血管障害

脳出血

脳梗塞

一過性脳虚血発作

- 神経変性疾患・脱髄性疾患・炎症性疾患

脊髄小脳変性症

多発性硬化症

急性脳炎・小脳炎(VZV,EBV)

- 脳腫瘍

小脳橋角部腫瘍

聴神経腫瘍

頻度は少ない

外

上半

後

鼻・副鼻腔の病気について

鼻・副鼻腔の病気

難

鼻水がのどに降りてくる、鼻の後ろのどにたまる

鼻汁 鼻閉 くしゃみ

鼻汁、鼻閉、後鼻漏、頭重感

膿性鼻汁、におい、頬部痛、歯痛、虫歯、歯根治療

難聴、耳漏

強い咽頭痛・嚥下困難・発熱

においがしない、においを感じにくい

感染後においがない

鼻腔異物

概要

- 小児以下の年令が多く自分(兄弟)が入れた例がほとんどです。

- 異物の種類は、おもちゃの部品、プラスチックの弾、プラスチックビーズ玉、紙、スポンジ状のもの、植物の種など多種多様です。

症状

- 大きな異物が入ると、鼻閉、鼻汁があります。

- ティッシュ・綿、豆などでは数日以上経過してから一側性の悪臭のある膿性鼻汁や鼻出血で耳鼻科へ受診して鼻腔内の異物に気がつくことがあります。

検査・治療

- おもちゃ類は鼻腔からすぐのあたりで確認できることが多いので鼻鏡で確認して適した鉗子や吸引管などの器具で除去します。

- 長い間入っていた異物は膿性鼻汁、肉芽、出血で覆われると確認しにくくなります。

- 鼻腔の後方に移動した場合は、鼻鏡では見えないことがあります。

- 全身麻酔を考えたほうが良い場合(総合病院で可能)

- 小児で協力が得られない(あばれる、じっとできない)、痛みが強い、気道異物になる可能性がある、出血が多量

保護者の方へお願い

- 鼻内に入れた異物と同じものを持参すると除去時の参考になります。

鼻前庭炎・鼻せつ・毛嚢炎

概要・症状

- 鼻前庭は鼻毛が存在する部位です。毛包炎(毛嚢炎)は毛穴の小さな傷から細菌が感染(黄色ブドウ球菌)しておこります。毛穴の部の発赤、膿を持った皮膚の盛り上がり(膿疱)を来します。単一の毛包の深い場所に起こり膿瘍があると「(癤)せつ」と呼びます。「せつ」が複数のものを「(癰)よう」と呼びます。皮下組織に拡がると外鼻の腫脹・発赤や疼痛がおこります。

- 鼻の入り口のカサブタ、ただれが生じて、発赤、腫脹、疼痛を来します。鼻毛の周囲の皮膚のびらんから出血することもあります。

原因・予防

- アレルギー性鼻炎の鼻汁やかゆみ、副鼻腔炎の鼻汁、鼻をかみすぎる等の刺激、鼻ほじりなどが原因になります。

- 入り口部の鼻くそや痂皮を気にして、鼻前庭部を触りすぎないこと、鼻毛を抜き取る習慣をやめることなどです。鼻汁が多ければ原因の除去(アレルギー性鼻炎の治療など)をします。

治療

- 毛嚢炎で軽度であれば鼻前庭を清潔に保ち、刺激しないことや、外用薬塗布で良くなります。入り口部を掻いたり触りすぎると治りにくくなります。症状が強く悪化の場合は、抗生剤の内服や外用薬を使用します。

鼻ほじり

- 鼻前庭に分泌物や鼻汁や外の粉塵などの乾燥したものが「鼻くそ」です。「鼻くそ」の医学用語または綺麗な言い換えはないようです。

- 「鼻くそ」を取ろうとして、鼻前庭部を爪で掻くと傷を作り、そこにに鼻汁が付着して、更なる皮膚のただれ、痂皮が出来ます。細菌が侵入すると、毛包炎(毛嚢炎)をおこします。

皮膚の感染(外鼻周辺や耳の前)

伝染性膿痂疹(とびひ)

概要

- 皮膚の細菌感染です。乳幼児の間で、夏季に多く見られます。水ぶくれ、びらん、カサブタが外鼻や外耳孔の周囲の皮膚に見られます。鼻の入り口や耳の入り口を触るくせがある場合におこりやすく、掻いた手で体を掻くと拡がっていきます。

- (とびひ)の多くが水疱性膿痂疹(黄色ブドウ球菌)です。水疱(水ぶくれ)が膿を持つようになり、水疱が破れると皮膚がただれます。夏場に子どもに多く見られます。

- 痂皮性膿痂疹(厚いかさぶたができるとびひで、レンサ球菌が多い)はアトピー性皮膚炎などに合併することが多いようです。季節を問わず大人に多く見られます。発熱やリンパの腫れも伴うことがあります。

- 拡がれば皮膚科の受診をおすすめします。

治療

- 外用薬や抗菌薬の内服による治療が有効です。患部を清潔に(シャワーなど)保つことが大切です。

丹毒(たんどく)

概要

- 小さな傷、虫刺され、爪で掻いた傷から、皮膚の真皮(皮膚の深い部分)への連鎖球菌の感染です。

- 皮膚との境界がはっきりした浮腫状の赤みの腫れが急に拡がり、熱痛と圧痛があります。発熱や悪寒(ぞくぞくする)もあると丹毒が疑われます。顔面の丹毒では頸部のリンパ節腫脹を伴います。

治療

- まずレンサ球菌に対応する抗菌剤が選択されます。顔面の皮膚に出来た場合は、鼻や耳との関連で耳鼻科へ受診される場合が多いですが、重症の場合は抗生剤点滴など入院治療(皮膚科が専門です)が必要になります。

アレルギー性鼻炎・花粉症

代表的な原因(抗原)

1月~4月

ブナ目

ハンノキ

オオバヤシャブシ

2月~3月

スギ花粉

1

2

3月~4月

ヒノキ花粉

1

4月~5月

ブナ目

ブナ・コナラ

2

5月~10月

イネ科花粉

カモガヤ・オオアワガエリ

ススキ・アシ

8月~10月

キク科花粉

ブタクサ・ヨモギ

1

年間通じて

ハウスダスト

ダニ

カビ

動物・昆虫

- スギとヒノキは共通抗原があります。

- イネ科の花粉は共通抗原があります。

- ブナ目は「どんぐり」をつける樹木で共通抗原があります。

- ブタクサとヨモギの共通抗原は低いとされています。

花粉症の有病率

- スギ花粉症は、5歳~9歳代で急増し30%、10~50歳代は45%の有病率があります。

- 通年性アレルギーは4歳までは5%、5歳~9歳代で20%台、10~50歳代は30%前後の有病率があります。(参照:鼻アレルギー診療ガイドライン2024)

症状

- 主な症状は、くしゃみ、水性の鼻汁、鼻づまりです。目のかゆみや、皮膚のかゆみ、のどのかゆみ、イガイガ感、咳などを起こすことがあります。

- 特定の季節に花粉を原因として起る季節性のアレルギー鼻炎と通年性のアレルギー性鼻炎があります。

- 朝や夜に症状が出やすい傾向が見られます。

検査・診断

- 鼻鏡で鼻腔内を観察して、鼻の粘膜の色調や形態、鼻水の性状を確認します。

- ポリープなどが疑われる場合は内視鏡検査を行います。

- 鼻汁好酸球検査や(ご希望があれば)採血して原因を調べる特異的IgE検査(17項目)を施行しています。

- 子供さんでは、指先から採血して20分ほどで結果が分かる「イムノキャップラピッドアレルゲン8」という検査も実施しています。

治療

- 原因となる物質(抗原)の除去と回避

- 抗アレルギー剤による対症療法が一般的です。抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、ステロイド点鼻薬、抗アレルギー点眼薬、漢方薬(小青竜湯など)を組み合わせます。重症例には抗体療法が近年適応されました。

- 毎年症状が強いスギ花粉症の方では、花粉飛散予測日より2週間前からの治療が花粉飛散時以降の症状悪化を軽減します。(鼻噴霧用ステロイド薬か内服薬のいずれか)症状が軽い方は飛散開始日か症状があれば開始しましょう。

- 舌下免疫療法としてはスギ花粉とダニが対象です。治療期間は3~5年です。(当院では現在行っていません。)

- 点鼻薬や内服薬で効果がないか、鼻腔の形態異常があり鼻閉等で日常生活に困る場合は手術療法があります。(当院では手術療法は行っていません)

車の運転への注意・運転できない薬・出来る薬の一覧表

花粉ー食物アレルギー症候群

- 花粉症の人が、その花粉と交差反応をもつ食物で口やのどが、かゆくなる、イガイガするなどの症状をおこします。

運動と鼻閉

- 運動中には交感神経優位になるため鼻粘膜の血管は収縮し粘膜が縮み、鼻腔が拡がり鼻閉はおこりにくくなるとされています。汗はかいても鼻汁は出にくくなります。

- しかしアレルギー性鼻炎の方の場合は、むくんで腫れた鼻腔の粘膜が、運動中に交感神経が刺激されても粘膜の収縮はおこりにくく、運動後には粘膜の腫脹が始まり数十分持続するとされています。

- 水泳の場合は、プールの水質や内外の温度差、浸透圧などの各影響により鼻閉がおこりやすくなり、水泳後も鼻閉が長時間続きやすいとされています。水泳後直後の鼻噴霧用ステロイド薬・抗アレルギ薬の使用がすすめられます。

妊娠性鼻炎

- 妊娠性鼻炎とは、妊娠前には鼻閉はなかったが、妊娠後に発症する鼻閉で、出産後改善するものです。

- 元々アレルギー性鼻炎のある妊婦さんは症状が悪化することが知られています。

妊娠中のアレルギー治療薬

薬剤の添付文書には「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること」と記載されています。妊娠28日から4ヶ月が器官形成期です。妊娠5ヶ月を過ぎると薬剤投与による奇形のような形態異常は起こらないとされています。

- 妊婦が服用した薬剤は胎盤経由で胎児に移行することを考慮すると(薬剤を希望される場合は)5ヶ月以降、局所ステロイド噴霧用の点鼻薬の短期投与としています。

- 局所温熱療法や蒸しタオル、温生食の点鼻(鼻洗浄)などがお薦めです。局所温熱療法としては電気式スチーム吸入器が電気屋さんや通販で買えます。(パナソニック、A&Dなど)

- 日本では妊婦さんが使う薬の基準が作られていません。オーストラリア基準が参考になります。ご心配な方は産科のかかりつけ医に御相談下さい。

- 数年以上先に妊娠を希望する女性は舌下免疫療法の施行で、妊娠中の時期に花粉症の薬剤は避けられる利点がありそうです。

アレルギー性鼻炎・花粉症の内服薬について

自動車の運転への注意について

薬物治療

- アレルギー症状を抑えるための薬物療法として抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬などの内服薬、ステロイド点鼻薬などが使われます。

- 抗ヒスタミン薬の種類によっては医薬品の添付文書に、車の運転について注意事項の記載があるものとないものがあります。

医薬品の添付文書

- 医薬品の添付文書とは、薬機法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づいて作成されている文書です。抗ヒスタミン薬には車の運転や機械の操作についての注意事項があります。

抗ヒスタミン薬の添付文書の記載

眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。

高齢者に多い水様性鼻汁(急に透明な鼻水が垂れてくる)

非アレルギー性の鼻炎

- 水のような透明なサラサラした鼻水が鼻の穴から流れ出る状態です。

水性の鼻汁過多(老人性鼻漏)

- 高齢の方で、水様性の鼻汁が持続する。鼻のつまり、くしゃみはありません。

- 加齢により鼻粘膜の萎縮・血流減少で鼻腔内粘膜温度の低下が起こります。鼻汁の輸送力も落ちます。

- 呼気の水蒸気が鼻粘膜で冷やされて鼻漏となります。このため寒冷期には水のような鼻水が続きます。

- 体内からの鼻汁ではないのでアレルギーの薬は効果がありません。

- 下趾を(足湯)を暖めると鼻の粘膜の温度が上昇することにより症状の軽減につながると考えられています。鼻粘膜の温度を上げるスチームによる温熱療法も効果が期待できます。八味地黄丸、当帰芍薬散、麻黄附子細辛等の有効性も報告されています。

血管運動性鼻炎

- アレルギー性鼻炎のように、水様性の鼻水、鼻閉、くしゃみがおこりますが、検査してもアレルゲン(原因)が見つからない鼻炎です。

- 薬物療法は定まっていません。アレルギー性鼻炎の第1世代の抗ヒスタミン薬や鼻噴霧ステロイド薬が使用されますが効果は限定的です。

摂食性の鼻漏

- 熱いものや辛いも(カプサイシンなど)のを食べると水様性の鼻汁が出ることを言います。くしゃみ、鼻閉、かゆみはありません。辛みと熱さがセットで症状が起こりやすいとされています。

- 副交感神経経経由の刺激で鼻腺から鼻汁の分泌がおこります。

- 以前は抗コリン作用のある薬剤が有効でしたが現在は発売されていません。

温度刺激による鼻漏

- 冷気を吸い込むことで鼻粘膜が刺激を受けて神経刺激により鼻腺から鼻汁の分泌がおこります。

- 熱い汁物を食べたときは、高温多湿の空気が鼻腔内で冷やされて結露となり鼻漏となります。

はながつまる(鼻閉)

概要

- 鼻がつまる原因として、鼻腔内の原因、鼻腔の周囲の原因があります。

- 左右の鼻腔は交互に定期的に、粘膜の腫脹と収縮を繰り返していますので左右の鼻の通りやすさが変化します。

- 夜間睡眠時に自律神経の影響で副交感神経優位になり粘膜が腫脹して鼻閉になりやすいことがあります。。

原因

- 鼻腔内の原因

アレルギー性鼻炎

鼻炎

薬剤性鼻炎

慢性鼻炎

急性鼻副鼻腔炎

慢性鼻副鼻腔炎

異物

鼻腔腫瘍

鼻弁の狭窄

鼻中隔彎曲症

鼻甲介肥大

- 鼻腔外の原因

アデノイド肥大

腫瘍

外傷性

上咽頭腫瘍

リンパ腫

- その他

特殊病変

特殊炎症

年齢要因

妊娠時

心因性

検査

- 鼻鏡、鼻咽喉内視鏡で鼻腔、上咽頭を観察します。

治療

- 原因疾患に対応する治療を行います。

運動と鼻閉

アレルギー性鼻炎

概要・対処

- 運動中には交感神経優位になるため鼻粘膜の血管は収縮し粘膜が縮み、鼻腔が拡がり鼻閉はおこりにくくなるとされています。汗はかいても鼻汁は出にくくなります。

- しかしアレルギー性鼻炎の方の場合は、むくんで腫れた鼻腔の粘膜が、運動中に交感神経が刺激されても粘膜の収縮はおこりにくく、運動後には粘膜の腫脹が始まり数十分持続するとされています。

- 水泳の場合は、プールの水質や内外の温度差、浸透圧などの各影響により鼻閉がおこりやすくなり、水泳後も鼻閉が長時間続きやすいとされています。水泳後直後の鼻噴霧用ステロイド薬・抗アレルギ薬の使用がすすめられます。

薬剤性鼻炎

概要

- 血管収縮剤配合の市販の点鼻薬の使い過ぎにより起こります。

- 市販の点鼻薬は、効果はありますが、長期に連用すると、慢性的に粘膜の肥厚がおこり、鼻閉状態が続きます。

症状

- 鼻閉が主症状です。

治療

- 血管収縮剤入りの点鼻薬をなるべく早く中止して離脱することが肝要です。

- 抗アレルギー剤(鼻閉を改善するタイプ)と点鼻薬(ステロイド点鼻薬が主体で連用可能)に切り替えていきます。

鼻中隔彎曲症

概要

- 鼻腔を左右に分ける鼻中隔が湾曲して鼻閉が起こる疾患です。鼻への外傷、鼻中隔を構成する部位の成長の違いによって生じるなどが原因になります。

- 成人では80~90%は湾曲が見られます。

- 鼻閉感は見た目の中隔の湾曲度とは一致しないこともあります。

症状

- 鼻閉

- 凸側の鼻閉だけでなく凹側も甲介粘膜が肥大して鼻閉がおこります。

- 乾燥や痂疲付着により鼻出血。

- 三叉神経が刺激され頭痛、顔面痛。

治療

- 15歳以上で症状が重い場合に手術の対象になります。

鼻出血

概要

- 小児の鼻出血の90%以上は鼻の入り口から約1cmの鼻中隔(キーゼルバッハ部位)からです。3~8歳がピークです。

- 成人では加齢に伴い鼻粘膜と鼻腔の機能が変化して鼻出血の増加を招きます。

- 鼻腔後方からの動脈性の出血は頻度は少な目ですが、出血量は多量になる傾向にあります。外来での止血が難しければ入院加療が必要になります。

- 高血圧、動脈硬化、心臓疾患、肝臓、腎臓疾患、抗凝固薬、抗血小板薬では出血しやすく止血しにくい傾向にあります。

- 妊娠中に性ホルモンの関係で鼻出血を起こしやすいことがあります。

鼻出血を来しやすい要因

- 局所的要因

アレルギー性鼻炎

急性鼻・副鼻腔炎

心臓・肝臓・腎臓疾患

鼻中隔疾患

- 全身疾患

高血圧

動脈硬化

心臓・肝臓・腎臓疾患

外

頻度は少ない

血液疾患(血小板減少・白血病など)

血管病変(osler病)

- 鼻血が止まりにくい薬剤

抗凝固薬

抗血小板薬

その他

- 腫瘍性疾患

鼻腔・副鼻腔腫瘍

上咽頭腫瘍

メ

妊娠中の鼻出血

- ホルモンの変化により鼻の粘膜の血管拡張・粘膜腫脹がおこり鼻閉(妊娠性鼻炎)や鼻出血がおこりやすくなります。

HELLP症候群-突然の出血傾向

鼻腔化膿性肉芽腫-出産後治癒傾向

心臓・肝臓・腎臓疾患

鼻中隔疾患

止め方・対処

- 止血の方法は小鼻(鼻翼)を正中に向かって5~10分程度圧迫することです。座って下向きの姿勢です。柔らかい大き目の綿花を鼻腔に入れて圧迫します。(入れなくても可)

- たいていの場合は止血可能ですが、鼻翼の圧迫で止血できなければ耳鼻科へ受診することになります。

- 繰り返し、鼻や口からも溢れるような鼻出血の方は受診の前に電話連絡をして下さい。

- 圧迫しても止血できず、洗面器などで受けた出血量が短時間に、コップ1杯か2杯分がたまるようなら鼻腔の後方に出血点があるかもしれません。救急へ連絡相談しましょう。

検査・治療

- 鼻鏡で鼻腔内を観察します。

- 出血点が不明の場合は内視鏡で鼻腔の後方の出血点を探します。

- 出血が激しいときは止血処置が優先されます。

- 輸血が必要なほど貧血の場合は病院への入院が必要です。

- 腫瘍を疑う場合や症状によっては、画像検査(CTなど)で副鼻腔・上咽頭のチェックが必要です。

- 小児で頻回に出血があり、止血しにくい場合は基礎疾患も疑い血液検査が薦められます。(採血は小児科でお願いしています)

- 受診時に大量の出血がある場合は、応急処置としてガーゼ(或いは止血用の素材)を鼻腔に挿入して止血を計ります。またガーゼを挿入したまま、総合病院へ紹介することがあります。

電気凝固

- 出血を繰り返す場合で、出血点が鼻中隔(キーゼルバッハ部位)に明らかに確認出来れば電気凝固で止血できることが多いです。

- アレルギー性鼻炎など、鼻中隔の広い範囲の粘膜が弱くなって出血する場合は、凝固止血は必ずしも有効ではありません。(特に子供さん)

- ※当院では現在電気凝固は行なっておりません

後鼻漏・後鼻漏感

後鼻漏の概要

- 鼻汁がのどに降りる状態です。健康な人でも、鼻汁は1日1~2リットルの量が分泌されています。

- 鼻汁の量が増加したり、粘性が増したり、粘膜の輸送機能が低下したりすると後鼻漏と自覚します。

- 鼻汁の色は好中球の増加とともに透明から黄色へ、緑色へ、と変化します。色はウイルス性と細菌性との相違よりも炎症の程度の違いになります。色の付いた膿性鼻汁がすぐに、抗生剤投与の指標というわけではありません。

後鼻漏感

- 内視鏡で観察しても後鼻漏が見えなくても(目立たなくても)後鼻漏が気になる状態を言います。

- 鼻粘膜の加齢性変化があり粘膜の輸送力も低下して、自覚症状として後鼻漏感を起こすことがあります。

- 胃食道逆流症も後鼻漏感を起こすことがあります。

原因

後鼻漏の原因としては、鼻・副鼻腔炎とアレルギー性鼻炎が多くを占めます。

- 鼻腔内の原因

慢性鼻副鼻腔炎

アレルギー性鼻炎

急性鼻炎

急性鼻副鼻腔炎

血管運動性鼻炎

慢

異

鼻

鼻弁の狭窄

鼻中隔彎曲症

鼻甲介肥大

- 鼻腔外の原因

上咽頭炎

上咽頭腫瘍

アデノイド肥大

- その他

心因性

特

年

検査

- 鼻鏡、後鼻鏡、喉頭鏡、鼻咽喉内視鏡で鼻腔、上咽頭、咽喉頭を観察します。内視鏡で視診により後鼻漏が咽頭へ流れるのが観察されます。

治療

- アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などの原因疾患に対応する治療を行います。

自宅での治療

- 温熱療法:市販のスチーム吸入器を使用して蒸気で鼻腔や咽頭を温めます。

- 市販の鼻洗浄器を利用して(等張からやや高張の)食塩水(体温程度)で粘液やアレルゲンの除去や線毛機能の改善や粘膜保護を期待して洗浄します。

急性鼻炎

概要

- 急性鼻炎の大部分は風邪のウイルスによって起こります。小児は特にかかりやすい病気です。

- このウイルス感染に細菌性感染が加わって、鼻水を粘稠にしたり、黄色にしたりします。

症状

- 鼻の乾燥感、鼻汁、くしゃみ、鼻閉などがおこります。鼻汁は水性から膿性へ変わることもあります。

治療

- 対症療法が主となります。(感冒薬など)安静、睡眠を十分に取り、水分をとるなどして自然に良くなる疾患です。

- 上手に鼻をかめない年齢の子どもさんには、保護者の方が鼻汁を吸引してあげるのが大事です。

鼻ポリープ(鼻茸)

概要・症状

- 鼻ポリープとは、鼻粘膜や副鼻腔粘膜の一部が成長してでき、鼻茸(はなたけ)とも呼ばれます。

- 副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎に伴い鼻ポリープは多く認められます。

鼻ポリープがあると副鼻腔と鼻腔がつながっている部分の通りが悪くなることによって副鼻腔炎の治癒を妨げることもあります。 - 鼻ポリープができると、鼻づまりや鼻水、嗅覚障害、頭痛などの症状をおこします。

検査

- 鼻鏡や、内視鏡検査、画像検査を行います。

治療

- 鼻茸が小さく、炎症が高度でなければ、薬物療法である程度良くなる可能性もあります。

- 内視鏡手術を行って、炎症を起こしている粘膜とともに鼻ポリープを取り除きます。

急性鼻副鼻腔炎

概要

- 風邪などで、ウイルス感染をきっかけに、細菌が鼻腔に感染して炎症を起こし、それが副鼻腔にまで及ぶことで起こります。(3大起炎菌は肺炎球菌・インフルエンザ菌・モラクセラカタラーリス)

症状

- 膿性鼻汁や鼻汁が後方に落ちたり、鼻閉、発熱や、頭痛や顔面痛などの症状を伴います。

検査・診断

- 鼻鏡で鼻腔内を観察して、鼻汁の性状、鼻茸の有無、粘膜のチェックをします。また内視鏡では、後鼻漏や副鼻腔からの出口を観察します。

- 症状によっては、画像(CT・MRIは-病院放射線科依頼)で副鼻腔をチェックします。

治療

- 抗生剤や気道粘液調整・粘膜正常化剤(カルボシステイン)などを使用します。症状が長引いたり、繰り返したりして2~3ヶ月以上続くものを慢性副鼻腔炎と言います。

歯性上顎洞炎

- 歯根の炎症が原因の上顎洞炎もあります。上顎の臼歯の歯根と上顎洞は近接しています。上顎の臼歯の虫歯を放置したり、上顎の歯根部の治療の後に、治療した側の歯の痛み、頬部の痛み、膿性の鼻汁や、悪臭があれば上顎洞の炎症をおこしている可能性があります。検査はCTが有効です。

- 耳鼻咽喉科での治療とともに、歯科での治療が必要になります。

慢性鼻副鼻腔炎

概要

- 慢性副鼻腔炎は、副鼻腔炎の症状が3ヶ月以上続いた状態を言います。

- 多くは急性副鼻腔炎を繰り返すか、副鼻腔炎が長引いて起こります。多くは細菌感染が原因です。少数ですが、真菌が原因となることもあります。、歯根の炎症が原因の上顎洞炎もあります。上顎の歯根部の治療中又は治療後に、膿性の鼻汁やにおいがあれば疑われます。

- 古典的な慢性副鼻腔炎は減っていますが好酸球性副鼻腔炎が増加傾向にあります。

症状

- 鼻閉、色のついた粘い鼻汁、頭重感、嗅覚障害、後鼻漏など

- ポリープがあると常時鼻閉がおこります。

- 後鼻漏があると咳と痰が続くことがあります。

検査・診断

- 鼻鏡や内視鏡で、鼻汁の性状、後鼻漏の有無、ポリープの有無を観察します。CT検査では副鼻腔の病変の範囲、骨の変化の有無、また腔内の石灰化の有無(あると真菌の疑い)などがわかります。歯根部の病変の有無も評価できます。(あれば歯が原因の上顎洞炎です)悪性腫瘍も内視鏡、CTで評価が出来ます。(CT・MRIは-病院放射線科依頼)

治療

- マクロライド系の抗生剤の少量を3ヶ月程度継続します。漢方薬を併用することもあります。

- アレルギー性鼻炎があれば局所ステロイド点鼻薬、抗アレルギー内服薬を併用します。

- 経過中に顔面痛や頭痛など急性期の症状があれば、急性副鼻腔炎に準じた治療を行います。

- 内服治療が無効の場合は内視鏡下副鼻腔手術を検討する事になります。

マクロライド少量長期投与

- マクロライド系の抗生剤(クラリスロマイシン、ロキシスロマイシンなど)を約半量を2~3ヶ月内服する治療法です。副鼻腔炎の主要な起炎菌には耐性化していますので、抗菌力を期待する治療ではありません。

- 病的分泌の抑制・腺毛運動賦活化・好中球浸潤抑制・炎症性サイトカインの産生抑制・内因性グルココルチコイド産生増強作用・バイオフィルム形成抑制作用などの効果を期待します。

好酸球性鼻副鼻腔炎

概要

- 両側の鼻腔にポリープ(鼻茸)が多発する慢性副鼻腔炎です。好酸球が粘膜やポリープに浸潤しています。一般的な副鼻腔炎との違いは、手術後の再発が多く、難治性です。難病に指定されています。

症状

- 鼻がつまり、嗅覚障害がおこります。鼻汁、後鼻漏など一般的な慢性副鼻腔炎と同じですが、鼻汁はニカワ状でかみきれないような粘稠な性状です。

- 喘息の合併も多くみられ、慢性中耳炎(好酸球性中耳炎)を合併することもあります。

検査

- 鼻鏡・内視鏡検査で鼻茸や鼻内の状態を観察します。

- 副鼻腔の画像検査(CT・MRIは-病院放射線科依頼)で副鼻腔の炎症の状態を評価します。篩骨洞優位の炎症が特徴です。

- 血液検査で好酸球増多が認められます。

治療

- 膿性の鼻汁があれば抗菌剤を内服します。軽症では噴霧ステロイド、抗アレルギー剤の内服を行います。ステロイドの内服が効果が高いのですが、副作用の問題があり、長期間は使用できません。内服や外用での難治例や、重症例では手術療法となります。生物学的製剤が好酸球性副鼻腔炎に適応されるようになりました。

嗅覚障害

分類・原因

気導性嗅覚障害

慢性副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・鼻茸

嗅神経性嗅覚障害

感冒のウイルス・インフルエンザ・新型コロナウイルス・頭部打撲後・薬剤性

中枢性嗅覚障害

脳出血・脳梗塞・脳腫瘍・外傷性・アルツハイマー病・パーキンソン病・先天性障害

概要

- 鼻の天井部分にはにおいを感じるセンサーである嗅上皮があります。

- 鼻閉によりニオイの分子が届かなかったり、嗅細胞の障害または粘膜の炎症などで起こります。鼻閉による嗅覚障害は鼻閉が改善されればよくなります。

- 神経変性疾患(アルツハイマ病など)で認知機能の低下が起る前に嗅覚障害が起ると言われています。

- 女性の方が多いと報告されています。また嗅覚は60歳ころから加齢と共に低下します。(男性の方が女性よりも低下する)

経過

- ウイルスにより嗅神経細胞の障害を起こすと高度の嗅覚障害になることがあります。

- 頭部打撲後の外傷性では嗅神経の障害が起こり多くの場合難治性の経過となります。

検査・診断

- 鼻鏡や内視鏡検査や、症状により画像検査(CT・MRIは-病院放射線科依頼)などを行います。

- 基準嗅力検査(T&Tオルファクトメーター)は換気の出来る検査室が必要なため出来る施設が限られます。

治療

- 原因となる疾患の治療をします。粘膜の炎症や副鼻腔炎による嗅覚障害は、ステロイドの点鼻療法も併用します。

- 鼻内に炎症の無い嗅覚障害にはステロイドの有効性は低いので初期以外はしません。

- かぜによる(コロナを含む)嗅覚障害などで、難治性の場合は漢方薬の当帰芍薬散の内服や、嗅覚刺激療法をおすすめしています。

- 嗅覚刺激療法の有効性が報告されています。

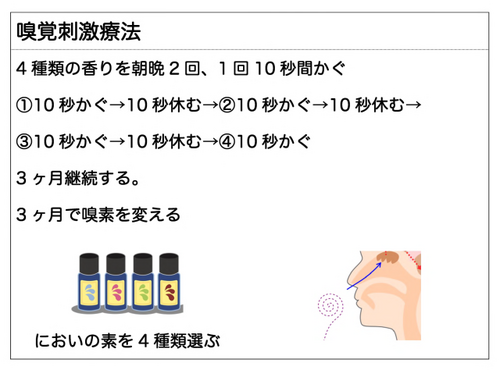

嗅覚刺激療法

- 特定のにおいを意識して嗅いで刺激を与え嗅覚を改善させる治療法です。

- 1日2回4種類のにおいを毎日嗅ぎます。3か月以上継続します。3か月毎ににおいの種類を変えます。

- 感冒後の嗅覚障害と外傷性の嗅覚障害が強く推奨されています。COVID19(コロナ)後の嗅覚障害と神経変性疾患も推奨されています。異嗅症が出た場合も有効とされています。

参照:嗅覚障害診療ガイドライン

においがしない 違うにおいがする

新型コロナウイルスによる嗅覚障害

概要・経過・治療

- コロナウイルスの感染で嗅裂部(鼻腔の天井部)の炎症・粘膜腫脹や嗅神経への障害や嗅覚の中枢への障害がおこり、嗅覚障害がおこると考えられます。

- 感冒後嗅覚障害に準じての治療となり、ステロイドの点鼻(2週間以上経過してから)、嗅覚刺激療法、当帰芍薬散、血液の亜鉛値が低ければZnの投与などが行われています。

- 感染後2 週間以内の嗅覚の自然回復率は約 60~80%と報告されています。2週間様子を見て、嗅覚が改善しなければ、受診をお願いしています。オミクロン株による嗅覚味覚障害は減少傾向にあります。(2024年)

- 嗅覚障害と同時に起こる味覚障害は1ヶ月で約80%が改善すると報告されています。コロナの味覚障害は嗅覚障害を原因とした風味障害のことが多く嗅覚の改善とともに味覚も改善するとされています。

鼻腔・副鼻腔の悪性腫瘍

副鼻腔は上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形骨洞に別けられます。上顎洞癌がほとんどを占めます。

鼻腔悪性腫瘍

概要・症状

- 鼻腔に発生する腫瘍の多くは良性です。

- 鼻腔のがんは日本で年間300~400人が診断されます。

- 初期の症状は鼻づまり、鼻出血(特に片側が強い)の症状です。

上顎洞悪性腫瘍

概要・症状

- 上顎洞のがんは、日本で年間700~800人が診断されます。初期では症状が乏しく見つかりにくいがんです。ある程度進行してから見つかることが多いとされています。

- 頬の腫脹、口蓋の腫れ、痛み、鼻出血、複視、眼の症状、片側の流涙、開口障害が出てきます。

検査

- 鼻腔の入り口から少し奥は鼻鏡で観察して、鼻腔後方から上咽頭は内視鏡で観察します。上顎洞はCTやMRIで調べます。

- 腫瘍が見つかれば一部を取って組織検査が必要になります。

治療

- 放射線療法、化学療法、手術療法などです。

口腔・咽頭・喉頭の病気について

口腔・咽頭・喉頭の病気

咽頭痛・ヒリヒリ・発熱・声がれなど

強い咽頭痛・嚥下困難・発熱

強い咽頭痛・嚥下困難・発熱

いびき・無呼吸・日中の眠気

眠気の評価が出来ます(いびき・無呼吸)

のどのつまり感・違和感・異物感・いがいが

胸焼け・呑酸・のどのヒリヒリ・イガイガ感・違和感

のどのヒリヒリ・イガイガ感・違和感

頸部・顔面の病気について

頸部・顔面の病気

頸部の病気

耳の前・下の腫れ 顎下部の腫れ 痛み

唾液腺腫脹・発熱・痛み

片側の耳下腺腫脹・痛み・繰り返す

耳下部の腫れ・顎の下の腫れ・痛み・舌下の腫れ・食事での腫れ・痛み

耳下部の腫れ・顎下部の腫れ・大きくなる

眠気の評価が出来ます